本日2025.8.21,タレントの中川翔子さんがYahoo!ニュースで耳下腺腫瘍手術を受けたご自身の体験を発表され話題になりました。

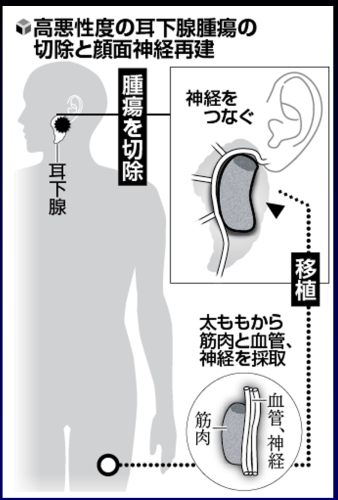

女性タレントという職業柄、しかも顔面に近い腫瘍の手術ということもあり、合併症の顔面神経麻痺が生じた時には芸能界引退も考えられたとのことです。

耳下腺腫瘍(耳下腺がん)は私が九州大学や浜の町病院で最も専門としていた頭頸部腫瘍の一つで、耳の前から下に存在し、おたふく風邪で腫れる耳下腺にできる比較的稀な腫瘍です。以前は読売新聞全国版に記事が掲載されました。

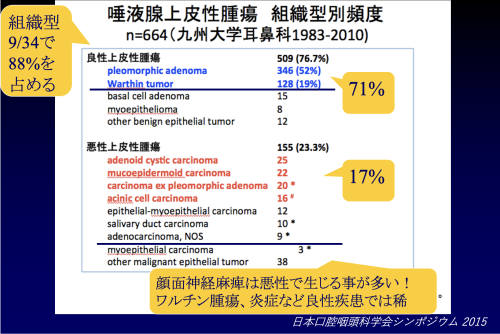

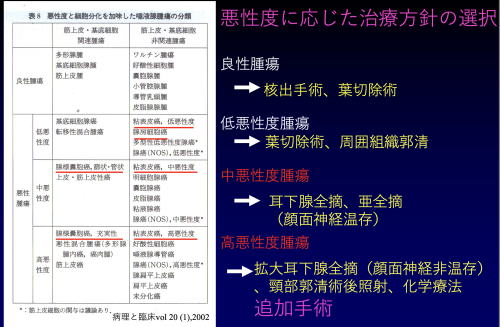

だいたい約80%が良性でそのうち多くはワルチン腫瘍か多形腺腫という腫瘍ですが、多形腺腫は放置すると10年から20年というスパンで10%に悪性化を認めるといわゆる”耳下腺癌”となるため注意が必要です。女性に多くメイクや髭剃りでしこりを自覚することが多いですが、次第に大きくなり悪性の場合は顔面神経麻痺(顔の痺れ)をきたします。麻痺をきたすと目が閉じにくくなったり(兎眼)、口が動かず液体がこぼれやすくなります。

顔面神経麻痺は元々耳下腺の中に顔面神経が存在することから腫瘍の圧迫や浸潤で生じますが、悪性で起こることがほとんでです。

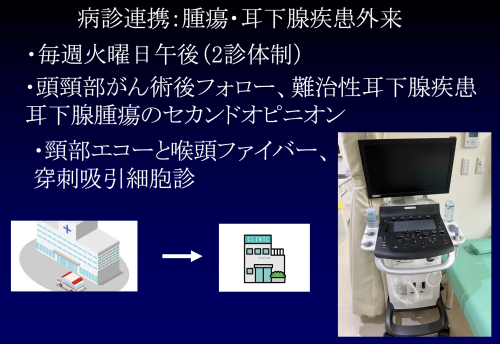

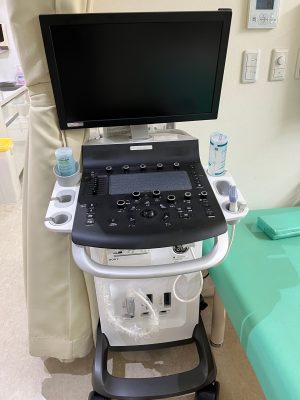

耳下腺腫瘍は超音波(エコー)で診断することがスタートです。当院は耳下腺腫瘍手術の豊富な経験を有する院長自らエコーで診察を行い、必要に応じて細い針で細胞の検査(エコーガイド下穿刺吸引細胞診)を行うことで、治療方針を検討します。場合によっては専門の病院でMRI検査を依頼します。

ここで重要なのは耳下腺腫瘍や首のしこりは経験数が豊富なドクターに相談する方が良いということです。耳鼻咽喉科専門医を有する医師であれば基本知識はありますが、手術経験が多い方がより専門性が高いと考えます。

また、意外に注目されないことでですが、エコー→細胞診検査→MRIと進むときにMRIをどのように行うのか、例えば造影剤を使った解析をするのかなど、放射線科読影にも経験値が必要であることです。当院でMR Iが必要な場合、きちんと診断できる放射線科読影医がいる病院でMRIをお勧めしますので、より診断の精度が上がる可能性があります。

中川さんもおっしゃっていましたが、セカンドオピニオンでは信頼できる病院を選択することが重要です。

私は以前日本口腔咽頭科学会でシンポジストと言って治療方針を全国の専門医で検討する中心人物にも選ばれましたので安心してご相談ください。

高性能エコーと豊富な手術経験で適切な治療をご提案します。なお当院は入院設備がないため、手術そのものは信頼できる病院に紹介しています。

ゆっくりご心配をお聞きするため、耳下腺腫瘍や首のしこりのセカンドオピニオンは火曜日午後の院長腫瘍専門外来にお越しください。なお事前予約は不要です。せっかくの豊富な専門性を活かして、少しでも中川さんのような悩みに寄り添ってお話しできればと思っています。

しらつち耳鼻咽喉科 院長 がん治療認定医 白土秀樹

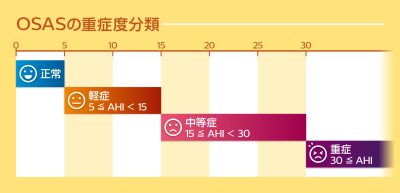

いびきが以前新幹線運転士の居眠り運転をきっかけに社会問題になって久しいですが、一番の問題はいびきによって生じる睡眠時無呼吸が眠気、心疾患などに深く関わってくることです。睡眠時無呼吸症候群の診断は、簡易検査とPSG検査がありますが、簡易検査でCPAP適応判定目的に以前は近隣入院施設に入院していただき検査していましたが、今年からはご家庭で検査ができるようになりました(ポータブルPSG検査)。

(ノーザリー社HPより)

(ノーザリー社HPより)

何れにせよいびきは無呼吸のレベル判定がすべてのスタートとなります。

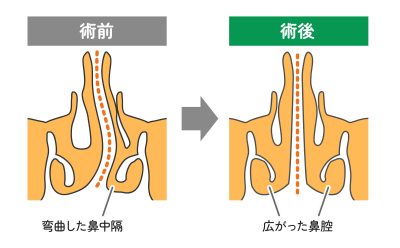

いびきの原因は多岐に渡りますが、耳鼻咽喉科は上気道である鼻や口腔、舌などいびきの発生部位の専門診療科であり、レントゲンや、鼻腔通気度検査、CT,、ファイバーなどの正確な局所検査が必須です。アレルギーが原因の鼻閉にはRAST検査というアレルギー検査で体質チェックを行います。(結果ハウスダストなどのアレルギーがいびきの原因となっている場合には、舌下免疫療法といって体質改善はいびき軽減に役に立つ場合もあります)

当然鼻中隔弯曲や肥厚性鼻炎など解剖学的狭窄による”鼻いびき”が疑われる場合には手術が先行する場合もあります。同様に扁桃肥大でのどの入り口が狭場合には扁桃摘出の手術を行わないと治療がうまくいかないこともあります。

軽傷の無呼吸ではマウスピース(スリープスプリント)で制御できることもあります(歯科で歯形を取ってもらいます)が、重症ではCPAPと言ってマスクを装着して眠る治療が必要です。

CPAPは条件を満たせば、保険診療となり3割負担で月5000円ほどで機械のレンタルが可能です。ただし医療機器ですので適切なデータ管理が必要ですので月1回の来院が必要です。

軽傷の場合は舌根が落ち込むことが無呼吸の原因となりますので、横を向いてねる枕(抱き枕、背中固定枕、仰向き警告装置)などが有効です。

心不全などの重症呼吸管理が必要な場合は専門性の高い内科に紹介となります。

日本は4つのプレートが交差する場所に位置しているため、世界的にみても常に大きな地震のリスクにさらされています。

先日も宮崎沖で地震が発生し、南海トラフ地震の関連が心配されました。

福岡でも2005年3月20日午前10時53分に福岡県北西沖玄界灘を震源とするマグニチュード7.0の地震が発生し、被害は少なかったものの多くの物的被害が生じました。その後から”地震が起こってないのに揺れている感じがする””何が常にフラフラして気持ち悪い”という患者さんが多く受診されました。

当時私は九州大学病院に勤務していたのですが、外勤先で多くのめまい患者さんを診察したのを覚えています。近年乗り物酔い(動揺病)の研究も進んでおり、その関連疾患として

地震後めまい症候群(Post Earthquake Dizziness Syndrome: PEDS)

という病態が明らかになってきました。

これは大地震を経験した人が特に地震がない時でも常に地面が揺れているように感じる病態で、地震時に感じた揺れを深部知覚や前庭の情報として”動揺感覚の蓄積”が生じ、不安などの心理的ストレスを引き金としてあたかも揺れているような感じが持続するものです。

中でも、乗り物酔い(動揺病)を起こしやすい、心配性、運動不足の方に多いとされ、数ヶ月の経過で自然に消退するとされています。

治療法はめまい薬、抗うつ・不安薬などとカウンセリングが中心になります。

また、不安を煽るテレビなどの画像情報やSNSなどをできるだけ見ないようにすることや、めまい自覚時には体を動かし足元ではなく遠い景色を眺めること、適度な運動習慣や良質な睡眠に気をつけることも重要です。

首は髭を剃ったりネックレスをつけたりと比較的日常生活で触れることの多い場所です。通常首には”見張りリンパ節”が存在し、口や喉などの頭頸部の炎症に反応して大きくなったり小さくなったりを繰り返しています。

虫歯や口内炎ではしばしば顎の下にグリグリができ、抑えると痛い場合もありますが、これはもとの病変が縮小すれば次第におさまってくるのが特徴です。つまり炎症によるリンパ節病変の診断は時間を空けて再度診察を受けることが重要です!

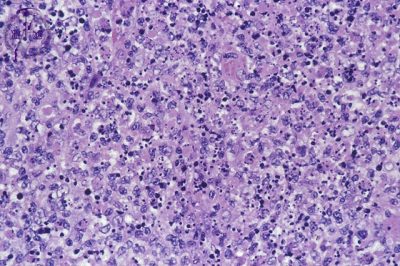

亜急性壊死性リンパ節炎は1972年に我が九州大学の菊池先生が多数のリンパ節生検の標本を検討し、悪性リンパ腫と紛らわしいものの、良性のリンパ増殖性病変として報告したことが発端とされる病気であり、現在も国際的には名前を取って”菊池病”と呼ばれます。片側の痛みを伴うリンパ節腫大が特徴で、20歳から40代までの比較的若い女性に多く、比較的長い数週間の腫れで病院を受診されます。エコーで片側の癒合する多数のリンパ節があり、発熱、圧痛が中心です。抗生剤が無効、ステロイドがよく効きますが、先に悪性の除外を行うことが最も重要です。そのため、紛らわしい場合には針を刺して細胞を検査する細胞診も行います。

私は4年間九大病理学でリンパ節生検の病理診断を行ってきましたが、組織学的には様々な細胞が入り乱れて”多彩な”病理像をし呈します。悪性リンパ腫は均一な印象ですので生検で診断をつけますが、自然に縮小することが多いためしばらく対症療法でフォローすることが多いです。菊池病は自己免疫によるものと考えられており、人に感染ることはありません。

当院はがん治療認定医の院長が高性能エコーを用いて首のしこりの診断をつけます。

毎週火曜日午後は腫瘍外来で首のしこりのセカンドオピニオンを受け付けています!もちろんそれ以外の日でも診察させていただきますが、お話しする時間を取りたいので、土曜日以外にご来院いただければ幸いです。 (さらに…)