前記事と同じく、夏と秋のダブル花粉についてのお話をさせていただきました。夏花粉にもアレルギーが出る方にとっては、猛暑の中辛い症状が出ると思います。対策としては、春花粉と同じく、外から帰ったら花粉を払って入る、空気清浄機を利用するなどを心がけていただき、症状が辛い方はいつでもご相談ください。

暑い日が続き、まだまだ秋には程遠い気候ですが、今週くらいから秋花粉の症状に悩まされている患者さんが当院でも少しずつ増えてきています。中には、夏の花粉のイネアレルギーの方で、ダブルで症状が出てご来院される方もいらっしゃいます。

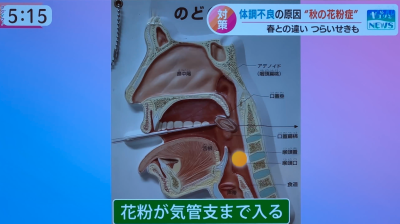

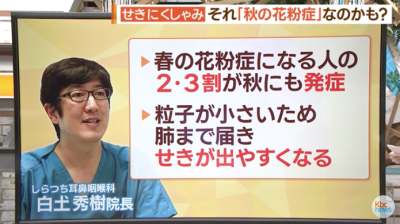

症状としては、くしゃみ、鼻水、目のかゆみなど基本的には春の花粉症と同じ症状で、原因となる植物は、主にヨモギやブタクサです。ブタクサ花粉は粒子がとても小さいため、気管や肺まで入り込み、咳の症状がひどく出る方も多いです。対策としても、春の花粉症と基本的に同じで、外から帰ったら花粉を払って入る、空気清浄機を利用するなどの対策を取っていただくと良いです。秋の花粉は、飛散範囲が狭いので、アレルゲンの植物には近づかないようにすることも、症状をひどくしないために大切です。夏と秋のダブル花粉でなかなか症状が改善されない方、我慢せず当院へご相談ください。

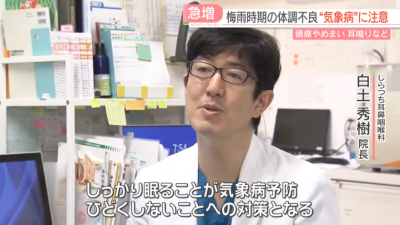

前記事と同じく、今回も気象病についてのお話をさせていただきました。まだまだ梅雨入りしたばかりで、不安定な天気が続くこの時期を、規則正しい生活とストレスケアで乗り切りましょう。症状がひどい場合には、受診していただきご相談いただければと思います。

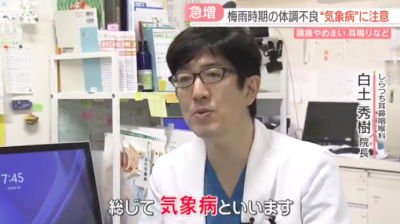

福岡でも梅雨入りし、不安定な天気の日も増えてきました。じめじめとした曇りの日や急に気温が下がった日などに、体の不調を訴えて受診される患者さんが増えています。そういった気象の変化に伴う不調は、いわゆる「気象病」と言われています。梅雨の時期は、気圧や気温・湿度の急激な変化が起きやすいため、頭痛やめまい、耳鳴りなどの気象病に悩まされている方も多いと思います。気象病は、自律神経の乱れと深い関係があるので、普段から自律神経を整えることを意識していただくことが大切です。さまざまな不調に言えることですが、バランスの良い食事、しっかりとした水分補給、良質な睡眠という規則正しい生活が、気象病の予防につながります。体のSOSを感じたら、無理せずしっかり休む時間を確保してくださいね。

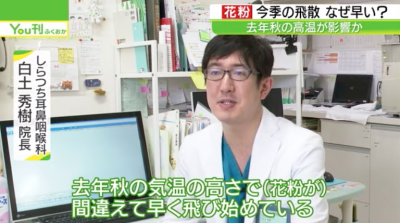

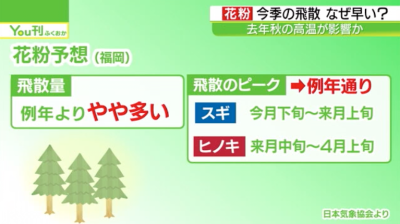

福岡では2月にもかかわらず最高気温が20℃を超える日があり、4月中旬並みの暖かさとなりました。2月14日は関東などで春一番も吹きました。この暖かさで花粉症の症状が出てきたという方も多いのではないでしょうか。福岡の去年秋の平均気温は平年に比べて1℃ほど高く、11月には29.3℃と11月の観測史上最高気温も記録。この秋の高温が原因で早く飛び始めたと見られています。

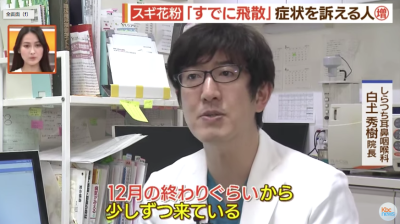

当院でも毎年1月下旬ごろから花粉症の患者様が診療に訪れますが、今シーズンは去年の12月下旬から患者様が増えています。さらにここ20年くらいで問題になっているのが、若年化です。日本耳鼻咽喉科学会によりますと、スギ花粉症患者の割合は10代から50代の幅広い年代で40%を超えていて、中でも10代は最も多く2人に1人が花粉症です。これから花粉の量はどんどん増えていきます。花粉の量が中くらいの時期から治療を開始すると薬の量や期間が変わるので、症状を感じたら、早めの受診をおすすめします。

前記事と同じく花粉症の早めの対策についてのお話をさせていただきました。今年はいつもより早く、1月末~2月頃から本格的な花粉の飛散が始まりますので、症状がひどく出てしまう前に早めの受診をおすすめしています。まだ少ししか症状が出ていないという方も、花粉症かも..と気になっている方も、是非お気軽にご相談ください。

今年は、いつもより早めに花粉症の症状に悩まされている方もいらっしゃるのではないでしょうか?当院でも、年末くらいから少しずつ花粉症の患者さんが増えてきています。去年の秋の気温が平年より少し高めだったため、スギ花粉が早めに飛散していると言われています。

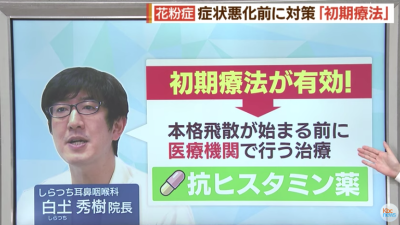

これから始まる本格的な花粉飛散の前に、初期療法を行うことが、花粉症治療では非常に有効とされています。症状が出始める前に、抗ヒスタミン薬を服用することで、アレルゲンが鼻の粘膜に付いて炎症を起こすのを防ぎ、症状を抑えることができます。是非早めに受診していただければと思います。特に今の時期は、風邪なのか花粉症なのか分かりづらく対策しづらいかとは思いますが、どちらか分からず症状にお悩みの方も、いつでもご相談ください。

風邪をひいてしまったとき、早く治せないかと考えたことはありませんか?鼻水や鼻づまり、咳、のどの痛み、発熱など風邪の症状を早く治すために、ひき始めのうちに正しく対処できるよう、心がけたいポイントをご紹介しています。

https://alinamin-kenko.jp/navi/navi_kizi_kazesuimin.html

インフルエンザが大流行の一方で、中耳炎も増加しています。耳管へ鼻からばい菌が上がって起きることを中耳炎といいます。風邪のウイルス、インフルエンザやコロナウイルスも鼻をすすることで耳の方へ上がっていきます。中耳炎になると聞こえづらかったり、耳の痛み、発熱を伴うこともあります。また、子供の場合は耳管が非常に未熟で短く、大人と角度が違うため注意が必要です。特に小さなお子さんは鼻を上手にかむことができず、鼻をすするため中耳炎になりやすいです。鼻をかむときに大事なことは、一度にギュッとかむと耳管からばい菌を押し込んでしまうので、片方ずつゆっくりとかむことです。症状でお困りの時は、お気軽にご相談ください。

夏が終わり秋が深まるにつれ、日中の暖かさと朝晩の冷え込みの気温差が大きくなってきていますね。季節の変わり目には皆さん体調を崩されがちだと思います。鼻水、鼻づまり、くしゃみ、咳などの症状が出てらっしゃる方も多いのではないでしょうか。その症状の原因が何なのか分かりづらいと対策も悩んでしまいますね。

原因としては、寒暖差による自律神経の乱れと、秋の花粉症が、やはりこの時期多く見られます。自律神経が乱れることが原因で、鼻の血管が広がったり、鼻の粘膜に反応が起こったりして、鼻炎に似た症状が現れます。それがいわゆる「寒暖差アレルギー」です。以下のような対策で、寒暖差アレルギーの予防を心がけてみてください。

・自律神経を整えるため、睡眠のリズムを崩さない

・首、手首、足首など血流の多い血管がある部分を温めて、急な温度の変化を体に感じさせない、体を冷やさない

秋の花粉症には、ブタクサやヨモギなどのアレルゲンがありますが、粒子の細かいブタクサの花粉は気管支まで入り込んでしまい、強く激しい乾いた咳が出る咳喘息を発症してしまう場合があります。花粉症の予防策としては、腸内環境を整えることをおすすめしています。上記の対策に加えて、工夫してみてください。もし、症状でお辛い場合は、お薬での治療も大切ですので、お気軽にご相談ください。