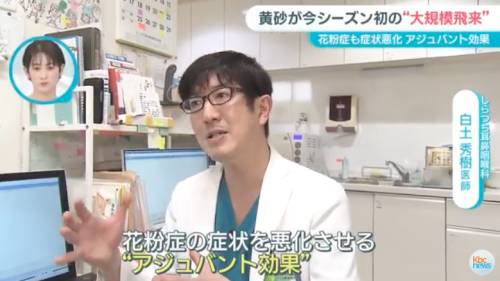

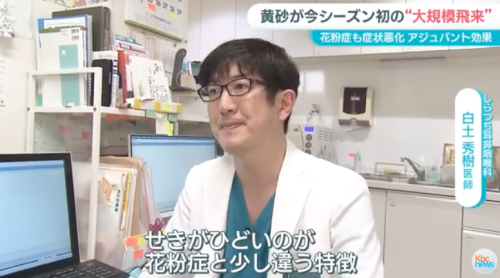

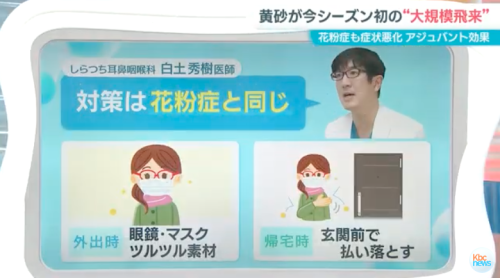

今回は、花粉症の症状を悪化させる「アジュバント効果」についてお話をさせていただきました。毎年この季節になると、悩まされるのが黄砂やPM2.5ですね。当院でも、花粉症の症状で受診される患者さん以外にも、黄砂によるアレルギー症状でお悩みの方が増えてきています。花粉症の症状は薬で改善されたはずなのに、のどが痛かったり、咳が止まらなかったりする場合は、黄砂が影響している可能性があります。黄砂やPM2.5が花粉と相互作用し、花粉症の症状を悪化させてしまうことを「アジュバント効果」と言います。花粉症の主な症状は、鼻水鼻づまりですが、黄砂によるアレルギー症状の大きな特徴は、咳です。黄砂の粒子が、気管支の中まで入り込んでしまい、咳がひどくなってしまいます。とはいえ、対策としては花粉症も黄砂も同じになります。

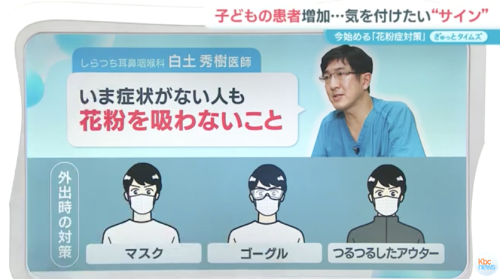

・外出する時は、眼鏡やマスクをし上着もツルツルした素材のものを着る。

・帰宅した時は、花粉や黄砂を玄関で払い落とす。

などに気をつけて過ごしていただければと思います。特に、花粉症をお持ちの方は、しっかりと対策を取ることをおすすめします。

当院でも、先月から少しずつ花粉症患者さんの数は増えてきていましたが、その後度々来る寒気の影響で花粉の飛散量が減り、現在は1日40~50人ほどの花粉症患者さんが受診されています。

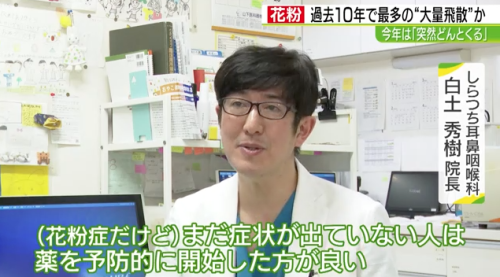

今年の花粉症シーズンのスタートは遅いと言えるかもしれませんが、本格的な花粉の飛散はこれから始まり、スギ花粉は2月下旬~3月中旬、ヒノキ花粉は3月下旬~4月中旬がピークとなります。飛散量は去年の約3倍、例年の約2倍の予想となっているとのことです。去年の夏の猛暑の影響で、花粉の飛散量が非常に多くなりそうな今年は、早めの治療がより大切となってきます。症状が出てからではなく、症状が出る前からお薬を飲むことで、症状を起きにくくすることができます。当院でも、花粉症の予防治療である初期療法を行っていますので、まだ運良く症状が出てない、ひどくないという方は、お早めに受診することをおすすめします!

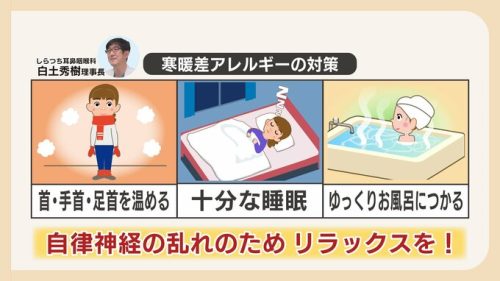

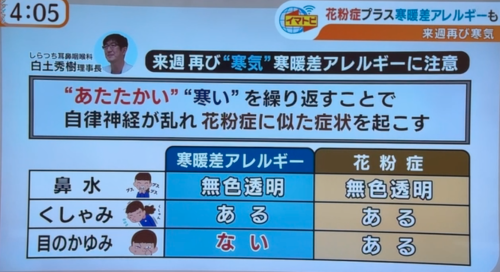

少しずつ気温が高い日も増えてきて、暖かさを感じる週もありましたが、今週はまたぐっと寒い日が続きます。季節の変わり目は不調を感じる方も多いのではないでしょうか?その不調の原因は、暖かいと寒いを繰り返し自律神経が乱れてしまうことで起きる”寒暖差アレルギー”かもしれません。寒暖差アレルギーは、風邪や花粉症と症状が似ていて、ちょうど今は不調の原因が分かりづらい時期でもありますね。それぞれの症状には、少しずつ違いがあります。

・寒暖差アレルギー:鼻水は無色透明、目のかゆみはない

・風邪:鼻水が黄色っぽい時がある、発熱がある

・花粉症:目のかゆみがある

寒暖差アレルギーの対策は、首・手首・足首など血流が多い部分を温める、十分な睡眠を取る、ゆっくり湯船に浸かってお風呂に入ることです。自律神経を整えることが大切なので、リラックスできる時間をしっかりつくってくださいね!

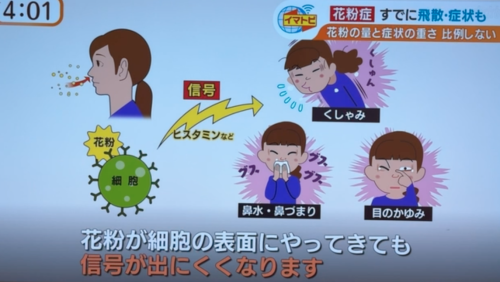

福岡での花粉の飛散開始は、2月上旬と予測されていますが、すでにくしゃみ、鼻水、目のかゆみ、肌のかゆみなどの症状を感じている方も多いと思います。当院でも、1月上旬から花粉症患者さんが来院されていて、やはり今年は例年よりもスギ花粉の飛散が早い印象を受けます。花粉の量と症状の強さは必ずしも比例するわけではなく、まだ飛散が少ない時期でも、強い症状に悩まされる方も多くいらっしゃいます。症状が強い方におすすめなのが、症状が出る前にアレルギーを抑える薬を飲み始める「初期療法」です。

花粉症は、体内に入った花粉が細胞に付着すると発信されるヒスタミンという信号によって、鼻水・鼻づまりが引き起こされている状態ですが、初期療法とは、症状が出る数週間前から、ヒスタミンを抑える薬を予防的に飲むことで、花粉が細胞の表面についても信号が出にくくなる、つまり花粉が飛んできても、花粉症の症状が起きにくくなるという治療です。症状が出てしまってからでは、薬の効果が弱くなったり、症状を抑えるためにより強い薬が必要になることもあるため、”症状が出る前から花粉の飛散が終わるまで”しっかりと服用するのがもっとも効果的です。

これから、本格的にスギやヒノキの花粉飛散が始まり、その後は黄砂やPM2.5の飛散の時期がやってきます。花粉症の方は、大気汚染物質にもアレルギー反応が出る方が多く、すべての反応が一緒に起きてしまうと、症状が非常に強くなってしまうので、要注意です。これから少しずつ暖かい日が増えてくると、寒暖差アレルギーの症状も出やすくなります。花粉症と寒暖差アレルギーの症状は目のかゆみがあるかどうかで判断できます。

それぞれに、しっかりと対策を取り、必要に応じて早めの治療を行うことで、これからの時期を乗り切りましょう。

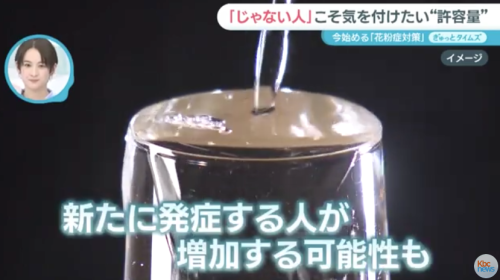

前記事と同じく、花粉症についてお話しをさせていただきました。花粉の飛散量が非常に多い今年は、花粉症を発症する人が増えると予測されます。花粉症は、なるべく花粉に触れないという基本対策に加え、症状を起こしにくくする初期療法が有効です。早めの対策を是非ご検討ください。症状が強い方は、特にお早めに受診されることをおすすめします。また症状がある方は指先から1滴の血液で41種類のアレルゲンを調べられるドロップスクリーン検査がオススメです!

もうすぐ2月のこの時期から悩まされるのがスギ花粉症ですね。今年は、例年よりスギ花粉の飛散が非常に多いと予想されています。花粉の飛散量が多い年は、今まで発症しなかった方も急に発症する場合があり、今年は特に注意が必要です。当院でも、すでに花粉症の症状が出始めたという方も少しずつ増えてきました。花粉症には”コップの水理論”というのがあります。長い間かけて少しずつ花粉を浴び続け、花粉症の体質が進んできた人が、その許容量を超えてしまい、コップの水が溢れ出してしまうように花粉症の症状が出始めるというものです。今まで花粉症の症状はないと思ってきた方も、アレルギー検査で反応がある場合は、飛散量が非常に多い今年発症してしまうリスクが高まる可能性があります。また近年は、お子さんの花粉症も増えてきました。この時期の、目や肌のかゆみ、鼻水、鼻がムズムズするなどの症状が年々強まっている場合は、花粉症のサインかもしれません。当院では、少量の血液で行うアレルギー検査も行っており、当日結果を確認することができます。花粉症かもしれないと心配な方は、検査を受けてみることをおすすめします。

花粉症の方も、そうでない方も、なるべく花粉を吸わないということが一番大切です。マスク、メガネやゴーグル、花粉が付きにくいアウターなどで予防対策をしっかり取っていただきたいと思います。

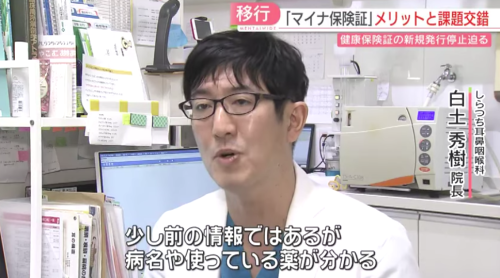

健康保険証の新規発行停止が、12月2日に迫ってきています。マイナ保険証の利用には、賛否両論ありますが、医療機関としてはさまざまなメリットもあります。当院では、2023年10月からマイナ保険証の運用を開始して、診療を行ってきました。今までは、過去のお薬情報や診療情報などの医療情報は断片的にしか得られず、他院からの情報も得ることはできませんでしたが、マイナ保険証で受診していただくと、患者さんの受診歴や診断内容、服薬歴を確認しながら、診察を行うことができます。これにより、正確で質の高い診療を提供することができるので、患者さんにとってもより良い医療を受けられる仕組みとなっています。現行の保険証も、2025年12月1日まではご利用いただけますが、マイナ保険証をお持ちの方は、ご利用にご協力をお願いいたします。

前記事と同じく、今回も寒暖差アレルギーについてのお話をさせていただきました。寒暖差アレルギーは1日の寒暖差が大きくなると、くしゃみや鼻水などの症状が出やすいといわれています。症状がひどい場合には、受診していただきご相談いただければと思います。

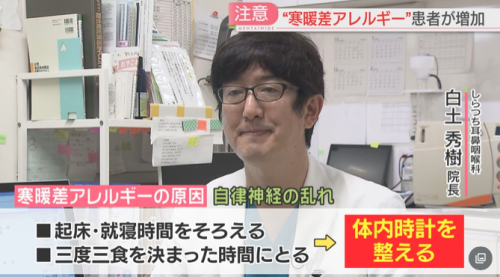

今回は「寒暖差アレルギー」についてお話しさせていただきました。

今年の夏は長く異例の暑さでした。ようやく本来のこの時期らしい気温となってきましたが、朝の冷え込みが強まり、1日の寒暖差が大きい日が続いています。このようなときに注意しなければならないのが体調の変化です。くしゃみが止まらないなどの症状で秋特有のアレルギーなのではと思われて診察に訪れる患者さんが多くいます。しかし、診断結果は秋花粉ではなく、寒暖差アレルギーによるものでした。毎年季節の変わり目に多い寒暖差アレルギーですが、今年は少し遅い傾向にあります。それは季節外れの暑さが続き、先週末の冷え込み以降、患者さんが増えています。

寒暖差アレルギーは1日の寒暖差が大きくなると、くしゃみや鼻水などの症状が出やすいといわれています。原因としては、生活リズムの乱れ・自律神経の乱れが大きく関係していて、朝起きる時間と夜寝る時間を一定にする、3食決まった時間に取り体内時計を整えることがとても重要です。寒暖差アレルギーは風邪につながる恐れがあり、これからさらに冷え込むようになりますので、体調管理に気をつけましょう。