耳・のど・鼻でお悩みの方は、福岡 南区の「しらつち耳鼻咽喉科」

”聞こえているのに聞こえない”

そんな”誰にもわかってもらえない”苦しみを抱えておられる患者さんが数多くいらっしゃることが最新の研究で明らかになってきました。当院ブログでも数年前から連載している聴覚情報処理障害という病態です。

現在では”聞き取り困難症(Lid)”と合わせて、Lid/APDとも呼ばれています。

その病態、治療法などは未だ確定していないのが特徴ですが、今年の4月にAMED(国立研究開発法人日本医療研究開発機構:全国レベルで重点疾患を研究する組織)で仮の診断基準が作成されました。

LiD/APD診断と手引き(2024第一版)として31ページからなる報告書が執筆されましたが、その執筆担当者の中のひとりが我々九州大学元助教の土橋奈々先生です。去年までなんと診断基準すらまともになかった疾患ですので、今後の病態解明、治療法開発への大きな進歩といえます!

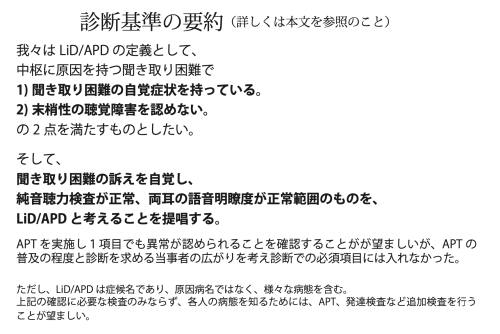

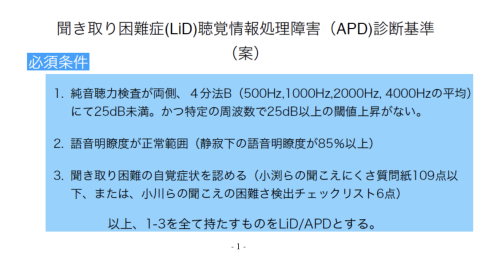

試案となっていますが、現在はこれで診断して良いということになっており、要点は次の3つです。

1)純音聴力検査正常(4分法という測定値で25dB未満、かつ特定の周波数で25dBを越えない)

2)語音明瞭度(言葉の聞き取り検査)正常(85%以上)

3)聞き取り困難の自覚症状がある(小渕式109点以下など)

つまり、言葉の聞き取り検査までできればクリニックレベルで確定診断が可能であるということです!

当院ではこれまで2017年からフィッシャー式で判定してきましたが、2024年9月以降は診断基準確定に従い小渕式に変更しました。これにより希望されれば当院でも診断書の発行が可能です。

ただし、基本九州大学で更なる精密検査をお勧めしています。(九大は専門外来を有する福岡唯一の施設ですが、2024現在1年以上の検査待ちがあります!)それは手引き第一版にも記載されていますが、

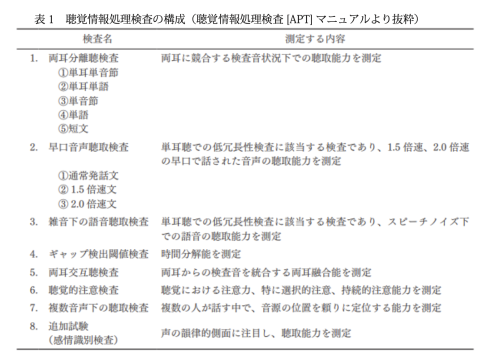

聴覚情報処理検査 (Audiory processing test; APT)、雑音下聴取検査、方向感機能検査などの特徴解析が重要だからです。これらによりLiD/APD患者さんの中にもどの聞き取り能力が欠如もしくは低下しているかがわかり、日常生活や社会生活での注意喚起も可能です。当院ではこれらの検査ができません。またLiD/APDはADHD(注意欠陥・多動障害)やASD(自閉症スペクトラム障害)の一部症状である可能性があり、これらは心理検査や発達検査(WAIS,WISC)が必要です。これらの疾患を認めた場合は投薬や精神科的アプローチも重要となります。

ただし、重要なのは大学でこれらの検査を行なっても、現段階で有効な治療法はありません。また、完全に聞こえるようになる機器もありません。この病気の重要な点は、”社会的生きにくさ”の理解と周囲の環境調整を行うことです。APD/LiD の支援の方法は診断後の介入で、これは音声入力 情報の調整、環境調整、機器を用いた情報強化、 トレーニングの4種類からなります。”聞こえているのに聞こえない”とは”走れるけと足が遅い”ことに例えらえ、走れない(聞こえない)わけではないのに、早く走れない(聞き取りが不得手)であることからくる”社会的生きにくさ”を少しでも軽くできるかどうかということが重要になります。

当院には”ブログを見て”遠方からたくさんの患者さんが来られます。私たちはクリニックでこれらの患者さんに道筋をつけることしかできませんが、今まで分かってもらえなかった苦しみに少しでもお役に立てればと思っています。

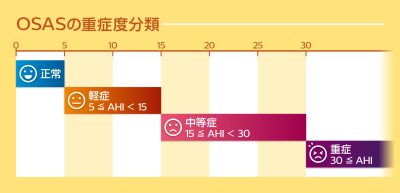

いびきが以前新幹線運転士の居眠り運転をきっかけに社会問題になって久しいですが、一番の問題はいびきによって生じる睡眠時無呼吸が眠気、心疾患などに深く関わってくることです。睡眠時無呼吸症候群の診断は、簡易検査とPSG検査がありますが、簡易検査でCPAP適応判定目的に以前は近隣入院施設に入院していただき検査していましたが、今年からはご家庭で検査ができるようになりました(ポータブルPSG検査)。

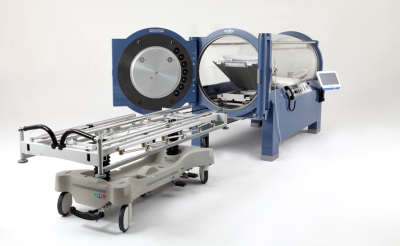

(ノーザリー社HPより)

(ノーザリー社HPより)

何れにせよいびきは無呼吸のレベル判定がすべてのスタートとなります。

いびきの原因は多岐に渡りますが、耳鼻咽喉科は上気道である鼻や口腔、舌などいびきの発生部位の専門診療科であり、レントゲンや、鼻腔通気度検査、CT,、ファイバーなどの正確な局所検査が必須です。アレルギーが原因の鼻閉にはRAST検査というアレルギー検査で体質チェックを行います。(結果ハウスダストなどのアレルギーがいびきの原因となっている場合には、舌下免疫療法といって体質改善はいびき軽減に役に立つ場合もあります)

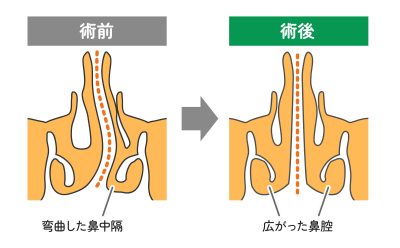

当然鼻中隔弯曲や肥厚性鼻炎など解剖学的狭窄による”鼻いびき”が疑われる場合には手術が先行する場合もあります。同様に扁桃肥大でのどの入り口が狭場合には扁桃摘出の手術を行わないと治療がうまくいかないこともあります。

軽傷の無呼吸ではマウスピース(スリープスプリント)で制御できることもあります(歯科で歯形を取ってもらいます)が、重症ではCPAPと言ってマスクを装着して眠る治療が必要です。

CPAPは条件を満たせば、保険診療となり3割負担で月5000円ほどで機械のレンタルが可能です。ただし医療機器ですので適切なデータ管理が必要ですので月1回の来院が必要です。

軽傷の場合は舌根が落ち込むことが無呼吸の原因となりますので、横を向いてねる枕(抱き枕、背中固定枕、仰向き警告装置)などが有効です。

心不全などの重症呼吸管理が必要な場合は専門性の高い内科に紹介となります。

日本は4つのプレートが交差する場所に位置しているため、世界的にみても常に大きな地震のリスクにさらされています。

先日も宮崎沖で地震が発生し、南海トラフ地震の関連が心配されました。

福岡でも2005年3月20日午前10時53分に福岡県北西沖玄界灘を震源とするマグニチュード7.0の地震が発生し、被害は少なかったものの多くの物的被害が生じました。その後から”地震が起こってないのに揺れている感じがする””何が常にフラフラして気持ち悪い”という患者さんが多く受診されました。

当時私は九州大学病院に勤務していたのですが、外勤先で多くのめまい患者さんを診察したのを覚えています。近年乗り物酔い(動揺病)の研究も進んでおり、その関連疾患として

地震後めまい症候群(Post Earthquake Dizziness Syndrome: PEDS)

という病態が明らかになってきました。

これは大地震を経験した人が特に地震がない時でも常に地面が揺れているように感じる病態で、地震時に感じた揺れを深部知覚や前庭の情報として”動揺感覚の蓄積”が生じ、不安などの心理的ストレスを引き金としてあたかも揺れているような感じが持続するものです。

中でも、乗り物酔い(動揺病)を起こしやすい、心配性、運動不足の方に多いとされ、数ヶ月の経過で自然に消退するとされています。

治療法はめまい薬、抗うつ・不安薬などとカウンセリングが中心になります。

また、不安を煽るテレビなどの画像情報やSNSなどをできるだけ見ないようにすることや、めまい自覚時には体を動かし足元ではなく遠い景色を眺めること、適度な運動習慣や良質な睡眠に気をつけることも重要です。

顔面神経麻痺とは主として片側の顔の動きが悪くなり、目が開きっぱなしになる(兎眼)、口元からものがこぼれるなどの不快な症状が生じる病気ですが、ほとんどが末梢性(脳に異常がない)麻痺です。顔の痺れ以外に口がまめらない、片側の手足の痺れがあるなどは脳の病気を疑いますのでまずは至急頭の画像診断を受ける方がいいのですが、他には何もないのに顔の痺れだけがある場合にはまず耳鼻咽喉科受診を考えてください!

なぜ耳鼻科が専門性が高いかというと、顔面神経麻痺の大半は耳鼻科領域の炎症(顔面神経炎)に原因があり、顔面神経の側にある蝸牛神経に炎症が起こると聞こえが悪くなりますし、前庭神経の炎症はめまいを生じます。また耳の中に水疱形成があったり耳たぶが赤く痛くなるなど、耳鼻科の診察が病気の原因を予測する材料となることが多いのです。

検査も、めまい検査、聴力検査の他、特徴的なのは顔面神経から枝として分岐する鼓索神経(味覚)、大錐体神経(涙の分泌)、あぶみ骨筋神経(大音響の反射的防御)などから顔面神経の原因や炎症の強い場所を推測することも可能です。また、顔面神経麻痺の治りを予測する検査(ENoG検査)で症状出現後1週間以降の状況で電気刺激を行い、治療方針の決定に役立ちます。

治療は入院でステロイド点滴を行ったり、外来で抗ウィルス薬を内服したりします。治りの悪い可能性が高い時は顔面神経管解放術という耳科手術を行う場合もあり、耳鼻咽喉科が専門性が高いと言えます。

治療効果は発症後いかに早く治療を開始するかに関係するので、顔が痺れたらとにかく早く病院を受診することをお勧めします。

気象の関係か飛行機雲が綺麗でした!

舌下免疫療法とは10年ほど前から保険適応となった、アレルギー体質改善の画期的な治療法です。現在すぎ・ひのき用とダニ・ハウスダスト用の2種類が保健適応となっています。3年から5年という長期治療が必要ですが、完全寛解を含めた有効率はすぎで80%以上、ひのきでも60%程度です。当院は舌下免疫療法指定施設で全国有数の症例数(1900例)経験があります。

4月25日現在すぎ花粉飛散はほぼ終了し、ひのき花粉量も少量です。アナフィラキシーなどのアレルギー反応を回避するため、ひのき飛散終了次第2025今年度すぎ舌下免疫療法開始します。

当院では5月26日から今年度の舌下免疫を開始します。 (さらに…)

今年は花粉飛散量が非常に多いため、例年以上に症状が強い方が多い印象です。花粉症には基本的に初期療法(予防投与)といって花粉飛散の数週間前から抗アレルギー薬を予防的に飲んでおくのが効果的ですが、根本的治療はなんといっても舌下免疫療法です!4年程度の長い治療期間が必要ですが、今年のような強い花粉症の年には症状がほとんど出ずに”舌下をしていてよかった!”と満足度が非常に高い方が多いので今年からでも開始するのを勧めています。

花粉飛散が終わった6月ごろから開始することができますので、費用やシステムなどスタッフまで気軽にお問い合わせください。

臨床教授として恒例の九大医学部学生講義のお仕事のため、4月16日水曜日は菊池先生の代診となりますので宜しくお願いします。

当院は丁度9年前の開業直前に餅まきをしましたが、この5月に開業する後輩の小児科の先生の棟上げ式に参加させていただきました。当時を思い出し胸が熱くなりました。

桜が満開に近づいてきました!長い冬もようやく終わりですね。

大変申し訳ありませんが、院長所用のため4/5土曜日を終日休診とさせていただきます。

ご迷惑おかけしますが、別日でのご受診をご検討いただきますように宜しくお願いします。

桜並木今年も綺麗ですので、ご来院の際にはぜひご覧ください!

寒い日が続いています。A型インフルエンザもピーク越えの兆候ですが、2月にはすぎ花粉症が始まります。

今年も北部九州は2月上旬飛散開始予測ですが、例年より多い見込みです。

つらい花粉症の症状を少しでも緩和するためには花粉に触れないという基本対策に加えて、花粉の症状を起こしにくくする”初期療法”が有効です。いわゆる予防投与と言って花粉飛散数週間前から抗ヒスタミン薬を内服する方法で、インバースアゴニスト効果という特徴を利用します。

花粉の飛散前に”花粉を感じる細胞装置(レセプター)を花粉に反応しにくくする方法”で福岡では1月に入って予防的にお薬を内服していると花粉症状が出にくいというものです。

最近は点鼻薬に加えて、一日1回瞼まぶたに塗ればきく新しい目薬も出ており早め早めの対策をご検討ください!

まだ花粉飛散の報告はありませんが少量の花粉が一月に入って反応している方もあり、毎年症状が強い方は1日でも早い予防投与を開始してください!根本的な治療である舌下免疫療法のコラムもご覧くださいね!

先日ひよこの形をした面白い車を見かけました!

当院に遠方からセカンドオピニオンで来られる患者さんでもっとも多いのが、首のしこり、頭頸部腫瘍の患者さんです。

中でも耳下腺腫瘍(おたふく風邪で晴れる耳の下にある耳下腺にできる腫瘍)の治療方針に関するご相談が多いのが特徴です。

私は約25年に渡り九州大学・九州医療センター・浜の町病院などで頭頸部癌の診断と治療にあたってきましたが、中でも特に耳下腺腫瘍・耳下腺癌の外科的治療に従事し、かつ耳下腺腫瘍診断の核心とも言える腫瘍病理診断を専門にしておりました。

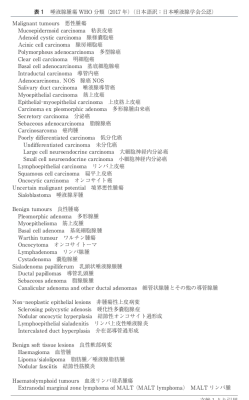

耳下腺腫瘍は次の3点で治療が難しいとされています。

1)病理診断が複雑であること(現在2005年WHO診断基準で良性10種類、悪性23種類、悪性度のグレード分類があること)

悪性でも悪性度に差があり、低悪性度、中悪性度、高悪性度に分類され同じ癌でも治療方針(後治療として放射線治療や抗がん剤の必要性、顔面神経温存やリンパ節郭清手術の必要性)が異なる非常にバリエーションが多いのが特徴です!

2)希少性から治療方針の施設間の差があること(治療方針がまちまちであること)、症例数がハイボリュームセンター(たくさん治療をしている施設)でも悪性症例は多くて年間数十例程度であること。

3)顔面神経が耳下腺内を網目のように走行し、手術が顔面神経麻痺のリスクに常にさらされていること

では、治療方針を決定する上で重要なのはどのような点でしょうか?

一口で言えば”正確な悪性度判定による手術の必要性と緊急性評価”です。

上の述べたように耳下腺腫瘍は悪性でも治療方針決定で悪性度が問題となります。例えば顔面神経を切断するかどうか、腫瘍のスピードが速いため早く治療した方がいいか?

組織学的悪性度と病理組織診断は最終的には摘出標本で決定するしかありません。術前により正確な診断に近づくためにはエコー検査のみでは不十分で、細胞診と造影MRIが必要です。加えて手術中に組織診断を追加する術中迅速組織診の有用性が指摘されています。

いずれにせよ、専門性が非常に高いため経験豊富な医師に相談することが大切です!

当院は白土院長が火曜日午後頭頸部腫瘍専門外来を行なっていますので、ご相談ください!

”ある日突然耳が詰まった感じがして、聞こえなくなった。耳鳴りもする。”

突発性難聴の典型的な症状です。突発性難聴は突然、急に起こる原因不明の難聴で、半数の人は難聴と共にめまい症状も伴います。

年間3~4万人が発症すると言われており、有名なアーティストも罹患したことがあるため、病名を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?突発性難聴では 、耳の奥( 内耳 )の音を感じる神経細胞が障害されている場合が多く鼓膜や中耳には異常がありません。

治療はステロイド内服治療が中心になりますが、治りの悪い場合や高度難聴で高容量のステロイドの点滴や高気圧酸素療法の適応となる場合があります。

高気圧酸素療法とは、2気圧の酸素カプセルに90分入る治療で主に内耳循環改善を期待するものです。

当院には設備がありませんので、紹介することになります。(設備は徳洲会福岡総合病院、福岡記念病院、八木病院にあります)

1日1万円以上かかり、約10回行うこともありますので、高額になりますが高額医療費制度を利用できる場合があります。

発症後早期に開始すべきだとされており、暫くたった症例には適応ありません。

中耳炎を起こすこともあり、耳鼻科医の管理下に行うことが望ましいとされています。

当院では高度難聴に関してはできることなら行った方が良いというスタンスです。

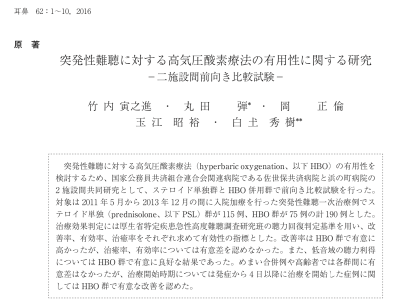

効果に関しては我々のグループで以前通常治療と比較検討したところ、

1)低音域の聴力上昇 については 高気圧酸素治療 群で有意に良好な結果であった。

2)めまい合併例や高齢者では各群間に有意差はなかった。

3)治療開始時期については発症から4 日以降に治療を開始した症例に関しては高気圧酸素療法群で有意な改善を認めた。

というデータでした。興味ある方は我々の論文をご覧ください。