昔からキウイで唇が腫れる人がいることは有名ですが、果物や野菜の一部にアレルギー反応を起こしやすいものがあることをご存知でしょうか?

”口腔アレルギー症候群”と言って、花粉症の人に特定の食べ物が過敏に反応することがあり、これは花粉ごとに異なります。

例えば、すぎ花粉症の人の中にトマトを食べると調子が悪くなったり、夏の花粉症であるイネ科アレルギーの方の中にメロン、スイカなどのウリ系の果物や、キウイ、ピーナッツで痒くなる方もおられます。症状は食べて数分から起こり次第に時間と共に消えるのが普通ですが、アナフィラキシーと言って強い反応をきたせば呼吸が苦しくなったり、血圧が下がったりして危険な場合もあり得ます。

花粉症があるから必ず食物アレルギーを生じるわけではないのですが一度でも、かゆみ、蕁麻疹、唇や喉のイガイガを感じたことがある方はぜひ一度ご相談ください!これは共通抗原と言って、花粉の分子構造と果物や野菜の分子構造が類似していることで起こる”交差反応”と言われるもので、意外に多いものです。加熱したり、花粉飛散時期以外には症状が出にくくなることもありますが、一度反応が起きた果物や、初めて果物食べる小さなお子さんに十分に注意してください。

食べていいかはっきりさせたい時は、専門の施設で食物負荷試験を検討します。

5月のGW明けからイネ科のカモガヤ、オオアワガエリの飛散が多くなっています。すぎ・ひのきの樹木花粉と異なり、これらの”雑草花粉”は遠くまで飛散しないため、雑草にむやみに近づかないことが重要です。症状強い時にはお薬で治療しますのでご相談ください!

河川敷にもイネ科の花粉がありますのでご注意ください!

顔面神経麻痺とは主として片側の顔の動きが悪くなり、目が開きっぱなしになる(兎眼)、口元からものがこぼれるなどの不快な症状が生じる病気ですが、ほとんどが末梢性(脳に異常がない)麻痺です。顔の痺れ以外に口がまめらない、片側の手足の痺れがあるなどは脳の病気を疑いますのでまずは至急頭の画像診断を受ける方がいいのですが、他には何もないのに顔の痺れだけがある場合にはまず耳鼻咽喉科受診を考えてください!

なぜ耳鼻科が専門性が高いかというと、顔面神経麻痺の大半は耳鼻科領域の炎症(顔面神経炎)に原因があり、顔面神経の側にある蝸牛神経に炎症が起こると聞こえが悪くなりますし、前庭神経の炎症はめまいを生じます。また耳の中に水疱形成があったり耳たぶが赤く痛くなるなど、耳鼻科の診察が病気の原因を予測する材料となることが多いのです。

検査も、めまい検査、聴力検査の他、特徴的なのは顔面神経から枝として分岐する鼓索神経(味覚)、大錐体神経(涙の分泌)、あぶみ骨筋神経(大音響の反射的防御)などから顔面神経の原因や炎症の強い場所を推測することも可能です。また、顔面神経麻痺の治りを予測する検査(ENoG検査)で症状出現後1週間以降の状況で電気刺激を行い、治療方針の決定に役立ちます。

治療は入院でステロイド点滴を行ったり、外来で抗ウィルス薬を内服したりします。治りの悪い可能性が高い時は顔面神経管解放術という耳科手術を行う場合もあり、耳鼻咽喉科が専門性が高いと言えます。

治療効果は発症後いかに早く治療を開始するかに関係するので、顔が痺れたらとにかく早く病院を受診することをお勧めします。

気象の関係か飛行機雲が綺麗でした!

お盆期間中の8月12日は朝から菊池先生との2診体制です。長期おやすみの病院も多いと思いますが、今年は夏休み中のお子さんのお耳の診察やちょっと帰省前の診察を考えて、朝から夕方まで頑張りますのでよろしくお願いします。なお明日13日から15日までお盆休みをいただき、16日土曜日は通常通り午前のみ診察しますのでご不便おかけしますがご了承お願いします。

先日知人のドクターのジャズライブを堪能させていただきました。素晴らしい演奏ありがとうございました!

朝夕涼しくなってきましたが、まだまだ秋が遠い毎日です。

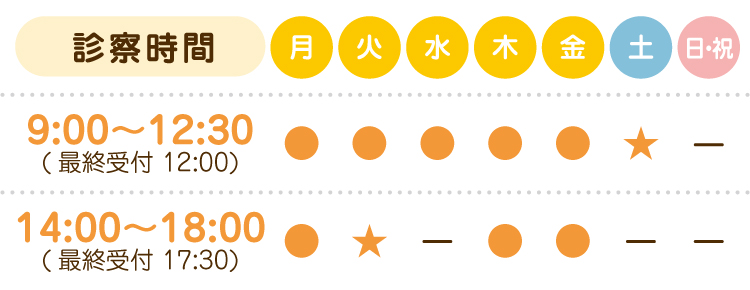

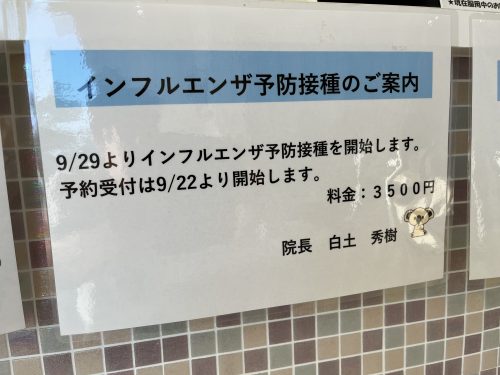

さて、今年も例年通りインフルエンザワクチンを開始します。今年はインフルエンザの流行が早いことを見越して10月1日から開始です。

予約は9月22日からお電話と受付窓口でお受けしています。数が限られていますのでお早めに予約をお願いします。希望の方が非常に多く10月末でフルミスト予約は終了しました。皮下注射は予約受付中です。

基本土曜日以外の平日に時間指定で接種いたします。お時間ちょうどにお越しの上、受付で予約していることを必ずお伝えください。

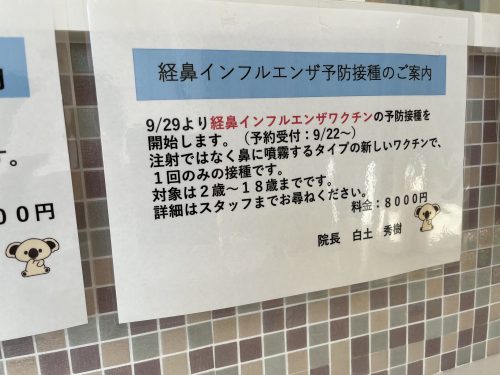

皮下注射は12歳以下は2回接種が必要ですが、点鼻(フルミスト)は1回で1年有効です。2歳から18歳まで接種できます。(18歳未満のお子さんは母子手帳を持参ください。)

料金は皮下不活化ワクチンは1回3500円(2回の方は7000円)、点鼻(フルミスト)は8000円です。

点鼻の特徴は接種終了後2週間から約1年効果が持続すること、特に2歳から5歳で効果が高いことです。痛みが無いことと、受験生などでは効果が長いことから是非ご検討いただければと思います。(ゼラチンアレルギーの方はできません)弱毒生ワクチンといって、毒性を弱めたウィルスの感染により免疫を誘導しますので、接種後2週間は抗原検査陽性となります。またこの期間の抗ウィルス薬は控えてください。

詳しくはクリニックにお電話でお聞きください!(高齢者は福岡市の助成制度があります!)

夏の間に伸び切った植物剪定をお願いしました!秋のハローウィン装飾始まっています。

なお当院ではコロナワクチンは行なっていませんのでご了承ください!

舌下免疫療法とは10年ほど前から保険適応となった、アレルギー体質改善の画期的な治療法です。現在すぎ・ひのき用とダニ・ハウスダスト用の2種類が保健適応となっています。3年から5年という長期治療が必要ですが、完全寛解を含めた有効率はすぎで80%以上、ひのきでも60%程度です。当院は舌下免疫療法指定施設で全国有数の症例数(1900例)経験があります。

4月25日現在すぎ花粉飛散はほぼ終了し、ひのき花粉量も少量です。アナフィラキシーなどのアレルギー反応を回避するため、ひのき飛散終了次第2025今年度すぎ舌下免疫療法開始します。

当院では5月26日から今年度の舌下免疫を開始します。 (さらに…)

今年は花粉飛散量が非常に多いため、例年以上に症状が強い方が多い印象です。花粉症には基本的に初期療法(予防投与)といって花粉飛散の数週間前から抗アレルギー薬を予防的に飲んでおくのが効果的ですが、根本的治療はなんといっても舌下免疫療法です!4年程度の長い治療期間が必要ですが、今年のような強い花粉症の年には症状がほとんど出ずに”舌下をしていてよかった!”と満足度が非常に高い方が多いので今年からでも開始するのを勧めています。

花粉飛散が終わった6月ごろから開始することができますので、費用やシステムなどスタッフまで気軽にお問い合わせください。

臨床教授として恒例の九大医学部学生講義のお仕事のため、4月16日水曜日は菊池先生の代診となりますので宜しくお願いします。

当院は丁度9年前の開業直前に餅まきをしましたが、この5月に開業する後輩の小児科の先生の棟上げ式に参加させていただきました。当時を思い出し胸が熱くなりました。

8月19日は院内研修のため、インターネット、窓口受付ともに16時までとさせていただきますのでご了承のほどよろしくお願いします。

暑い夏はカレーが美味しいですね!大橋駅近くの”かぼちゃ屋”さんのスパイシースパイシーは夏の暑さも吹き飛ばしてくれる爽快な辛さです!

桜が満開に近づいてきました!長い冬もようやく終わりですね。

大変申し訳ありませんが、院長所用のため4/5土曜日を終日休診とさせていただきます。

ご迷惑おかけしますが、別日でのご受診をご検討いただきますように宜しくお願いします。

桜並木今年も綺麗ですので、ご来院の際にはぜひご覧ください!

寒い日が続いています。A型インフルエンザもピーク越えの兆候ですが、2月にはすぎ花粉症が始まります。

今年も北部九州は2月上旬飛散開始予測ですが、例年より多い見込みです。

つらい花粉症の症状を少しでも緩和するためには花粉に触れないという基本対策に加えて、花粉の症状を起こしにくくする”初期療法”が有効です。いわゆる予防投与と言って花粉飛散数週間前から抗ヒスタミン薬を内服する方法で、インバースアゴニスト効果という特徴を利用します。

花粉の飛散前に”花粉を感じる細胞装置(レセプター)を花粉に反応しにくくする方法”で福岡では1月に入って予防的にお薬を内服していると花粉症状が出にくいというものです。

最近は点鼻薬に加えて、一日1回瞼まぶたに塗ればきく新しい目薬も出ており早め早めの対策をご検討ください!

まだ花粉飛散の報告はありませんが少量の花粉が一月に入って反応している方もあり、毎年症状が強い方は1日でも早い予防投与を開始してください!根本的な治療である舌下免疫療法のコラムもご覧くださいね!

先日ひよこの形をした面白い車を見かけました!

当院に遠方からセカンドオピニオンで来られる患者さんでもっとも多いのが、首のしこり、頭頸部腫瘍の患者さんです。

中でも耳下腺腫瘍(おたふく風邪で晴れる耳の下にある耳下腺にできる腫瘍)の治療方針に関するご相談が多いのが特徴です。

私は約25年に渡り九州大学・九州医療センター・浜の町病院などで頭頸部癌の診断と治療にあたってきましたが、中でも特に耳下腺腫瘍・耳下腺癌の外科的治療に従事し、かつ耳下腺腫瘍診断の核心とも言える腫瘍病理診断を専門にしておりました。

耳下腺腫瘍は次の3点で治療が難しいとされています。

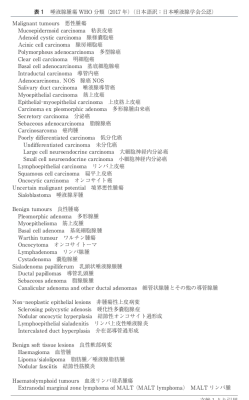

1)病理診断が複雑であること(現在2005年WHO診断基準で良性10種類、悪性23種類、悪性度のグレード分類があること)

悪性でも悪性度に差があり、低悪性度、中悪性度、高悪性度に分類され同じ癌でも治療方針(後治療として放射線治療や抗がん剤の必要性、顔面神経温存やリンパ節郭清手術の必要性)が異なる非常にバリエーションが多いのが特徴です!

2)希少性から治療方針の施設間の差があること(治療方針がまちまちであること)、症例数がハイボリュームセンター(たくさん治療をしている施設)でも悪性症例は多くて年間数十例程度であること。

3)顔面神経が耳下腺内を網目のように走行し、手術が顔面神経麻痺のリスクに常にさらされていること

では、治療方針を決定する上で重要なのはどのような点でしょうか?

一口で言えば”正確な悪性度判定による手術の必要性と緊急性評価”です。

上の述べたように耳下腺腫瘍は悪性でも治療方針決定で悪性度が問題となります。例えば顔面神経を切断するかどうか、腫瘍のスピードが速いため早く治療した方がいいか?

組織学的悪性度と病理組織診断は最終的には摘出標本で決定するしかありません。術前により正確な診断に近づくためにはエコー検査のみでは不十分で、細胞診と造影MRIが必要です。加えて手術中に組織診断を追加する術中迅速組織診の有用性が指摘されています。

いずれにせよ、専門性が非常に高いため経験豊富な医師に相談することが大切です!

当院は白土院長が火曜日午後頭頸部腫瘍専門外来を行なっていますので、ご相談ください!